সিরাজগঞ্জে সরকারি কোম্পানি নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন একটি সাড়ে ৬ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করে গত বছর। সব প্রক্রিয়া শেষে ৮ মাস আগে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণের কাজ পায় দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়ুর সঙ্গে একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান। এতদিন বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ শেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে থাকার কথা। কিন্তু ভূমি মন্ত্রণালয় সিরাজগঞ্জে এ জমি দিতে নানারকম টালবাহানা করে। দিনের পর দিন ভূমি মন্ত্রণালয় নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশনের ফাইলটি আটকে রাখে। সর্বশেষ এ মাসের মাঝামাঝিতে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসককে (ডিসি) জানতে চেয়ে পাঠানো হয়েছে, যে নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন সরকারি কোম্পানি কিনা। অদ্ভুত এই চিঠির উত্তর জানতে সিরাজগঞ্জের ডিসি আবার নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশনের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চাইবে। ঢাকা থেকে সেই চিঠির জবাব যাবে সিরাজগঞ্জের ডিসির কাছে, সেখান থেকে চিঠি যাবে ভূমি মন্ত্রণালয়, এরপর ভূমি মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎকেন্দ্র করার ভূমি সংক্রান্ত অনুমতি দিবে। এভাবে মাত্র সাড়ে ৬ মেগাওয়াটের একটি সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে কত বছর লেগে যাবে বা আদৌ হবে কিনা তা নিশ্চিত করে বিদ্যুৎ বিভাগের কেউ বলতে পারেননি। বাংলাদেশে সৌর বিদ্যুৎ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতার গল্পটি এমনই।

পৃথিবীর সবথেকে বেশি মানুষ সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বাংলাদেশ। প্রায় ৫০ লাখ মানুষ দেশে এখন সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন। মেগাওয়াটের হিসেবে এটি প্রায় ২০০ মেগাওয়াট। যেসব স্থানে প্রচলিত বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়নি এমন প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন সাধারণ মানুষ। সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যবস্থা দেশের প্রান্তিক ও দারিদ্র্য মানুষরা নিজেরাই করেছেন। শহরের মানুষ যেখানে গড়ে বিদ্যুৎ কিনে থাকে সাড়ে ৬ টাকা প্রতি ইউনিট করে, তখন গ্রামীণ জনপদের প্রান্তিক আয়ের মানুষ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, যার ইউনিট প্রতি খরচ হচ্ছে ৩৫ টাকা থেকে ৪০ টাকা। অথচ ৫০ লাখ দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনে সারাদেশে ২০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করলেও সরকারি উদ্যেগে ও বেসরকারি উদ্যেগে এখন পর্যন্ত কোন সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। এর অন্যতম কারণ ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) সূত্রে জানা গেছে, দেশে এখন পর্যন্ত ৩৪টি সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ চুক্তি হয়েছে। কিন্তু এর একটিরও নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়নি। এর পেছনে প্রত্যেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে জমি সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে। আর এ কারণে নবায়ণযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ আধুনিক বিশ্ব থেকে পিছিয়ে পড়ছে। বাড়ছে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা।

সৌর বিদ্যুতের পাশাপাশি নবায়ণযোগ্য জ্বালানির মধ্যে রয়েছে বায়ু বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, বজ্য থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ, ধানের তুষ থেকে উৎপাদিত বায়োম্যাস বিদ্যুৎ ইত্যাদি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বেশ কিছু প্রকল্প নিয়ে আলাপ আলোচনা ও চুক্তির পর্যায় থাকলেও বাস্তবে একটিও রূপ নেয়নি।

পিডিবি সূত্রে জানা গেছে, দেশের ৮টি সিটি করপোরেশনে প্রতিদিন যে বর্জ্য তৈরি হয়, তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হলেও সিটি করপোরেশনগুলোর আন্তরিকতার অভাবে সেটি করা যায়নি। ফলে বর্জ্য আবর্জনা হিসেবে শহরগুলোকে যেমন দূষিত ও দুগন্ধময় করে তুলছে, অন্যদিকে এ বজ্য ব্যবহার করে বিদ্যুতের মত দরকারি বিষয় উৎপাদন করা যাচ্ছে না। সিটি করপোরেশনের মূল আপত্তির বিষয় বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ নিয়ে নয়, কেন্দ্রের মালিকানা ও পরিচালনা কার কাছে থাকবে তা নিয়ে। সিটি করপোরেশনগুলোর দাবি, কেন্দ্রের মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্ব তাদেরকে দিতে হবে।

সর্বশেষ বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে দেশের ৮ সিটি করপোরেশনের মেয়রদের সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠকে বিদ্যুৎ বিভাগ সিটি করপোরেশনগুলোর কাছে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছে। বর্তমানে এসব নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে।

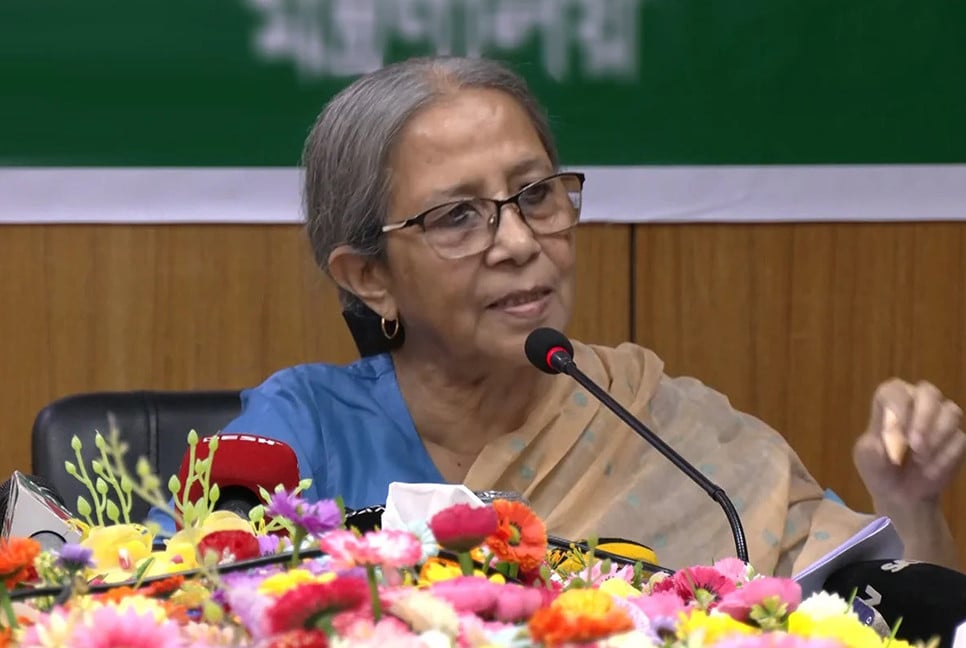

এ বিষয়ে সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী বলেন, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে আমাদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের কথা হয়েছে। এটি হলে বর্জ্য, আবর্জনা থেকে সম্পদে পরিণত হবে।

সরকার ঝুঁকছে জীবাশ্ম জ্বালানিতে

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছে। জাপানের সাহায্য সংস্থা জাইকার অর্থায়নে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লান ২০১০ অনুমোদন করে সরকার। ওই মাস্টার প্লানের গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩০ সালে দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন হবে ৪০ হাজার মেগাওয়াট। এর মধ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আসবে ৫০ শতাংশ, গ্যাস থেকে ২৫ শতাংশ, পরমাণু ও অন্যান্য নবায়ণযোগ্য জ্বালানি থেকে আসবে ২০ শতাংশ ও তেল থেকে ৫ শতাংশ।

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নের জন্য দেওয়া পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লান ২০১০ কার্যকর করতে গিয়ে বিপাকে পড়ে পিডিবি, সরকারি ও বেরকারি কোম্পানিগুলো। এ মাস্টার প্লান অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের অর্ধেক বিদ্যুৎ আসতে হবে কয়লা থেকে। কিন্তু দেশে যে কয়লা খনি রয়েছে, এখান থেকে কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব নয়। ফলে আমদানি করা কয়লা দিয়ে এতো বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা বাস্তবসম্মত নয়। এ ছাড়া কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলো পরিবেশের সবথেকে বেশি ক্ষতি করা। ইতোমধ্যে বাগেরহাটের রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে গিয়ে সরকার বিরাট বির্তকের জন্ম দিয়েছে। এ বির্তক বাংলাদেশ ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে আলোচনা হচ্ছে। আর হাজার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র আমদানি করা কয়লা দিয়ে চালাতে হলে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বন্দর থেকে কয়লা খালাস করে কেন্দ্র আনা। এসব বিবেচনায় দেশে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। গত সাড়ে ৭ বছরে এখন পর্যন্ত পটুয়াখালির বাংলাদেশ চীন পাওয়ার কম্পানির মালিকানাধীন ১৩২০ মেগাওয়াটের একটি কেন্দ্র ছাড়া আর কোন বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভবিষ্যৎ নেই।

জানা গেছে, এমন কী সুন্দরবনের পাশে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এ কেন্দ্র নির্মাণে অর্থ দেওয়ার কথা ছিলো ভারতের এক্সিম ব্যাংক। ভারতের এ প্রতিষ্ঠান গত এক বছরে নানান টালবাহানা করে এখন পর্যন্ত অর্থ ছাড় করেনি। সর্বশেষ এক্সিম ব্যাংক ৫টি শর্ত জুড়ে দিয়েছে। এসব শর্ত নিয়ে এখন সরকার তাদের সঙ্গে আলোচনা করছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিনিয়োগ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এসব বিবেচনায় পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লান ২০১০ এর অনেক পরিবর্তন আনা হয়। সরকার পরিবর্তিত মাস্টার প্লান অনুযায়ী, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বেশ খানিকটা পিছু হটে। আগের মাস্টার প্লান অনুযায়ী, ২০৩০ সালে পরিকল্পনা অনুযায়ী যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে, তাতে ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ কয়লা থেকে আসবে। কিন্তু নতুন পরিবর্তিত মাস্টার প্লান অনুযায়ী, ৩৫ শতাংশ বিদ্যুৎ আসবে কয়লা থেকে। আর গ্যাস থেকে আসবে ৪০ শতাংশ। আর গ্যাসের একটি বড় অংশ আসবে আমদানি করা তরলায়িত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) থেকে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পরিবর্তিত এ মাস্টার প্লানটিও ব্যর্থ হবে। কারণ আমদানি করা এলএনজি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি সংস্থান করলে দেশে বিদ্যুতের দাম যেমন বেড়ে যাবে, তেমনি শিল্পকারখানায় গ্যাসের দামও বেড়ে যাবে। ফলে দেশের শিল্প উৎপাদন ব্যয় বাড়লে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হারবে দেশের পণ্য। এ কারণে দুটি বিকল্পের কথা তারা বলছেন। এক, মিশ্র জ্বালানি ব্যবহার। দুই, নবায়ণযোগ্য জ্বালানির ওপর জোর দেওয়া।

চলতি বছরের মধ্যে সরকার প্রায় সাড়ে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নবায়ণযোগ্য জ্বালানির চারটি খাত থেকে উৎপাদন করার পরিকল্পনা করেছিল। এর মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ থেকে আসার কথা ছিল ৫০০ মেগাওয়াট, বায়ু থেকে ২০ মেগাওয়াট, বায়োম্যাস ও বায়োগ্যাস থেকে ১৯ মেগাওয়াট ও জলবিদ্যুৎ থেকে ২ মেগাওয়াট। সব মিলিয়ে ৫৪১ মেগাওয়াট নবায়ণযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পিডিবি করলেও ২০১৬ সাল শেষ হয়ে গেলেও এসব খাত থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়নি।

জানা গেছে, দেশে বায়ু বিদ্যুতের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পিডিবি দেশের ১৩টি স্থানে জরিপ চালানোর কাজ শেষ পর্যায় রয়েছে। কক্সবাজার, চট্রগ্রামের আনোয়ারা, কুয়াকাটাসহ ১৩টি এলাকাতে বায়ু বিদ্যুতের সম্ভাব্যতা যাচাই হলে, দেশে বাতাসের মানচিত্র (উইন্ড ম্যাপ) তৈরি করা গেলে, এই বাতাসের গতিবেগ দিয়ে আদৌ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব কিনা সেটি জানা যাবে।

জানা যায়, দেশের নবায়ণযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে সরকার ‘সাসটাইনেবল এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্রেডা) গঠন করেছে। তবে স্রেডার কার্যক্রমে কোন গতি না থাকায় ২০১৬ সালে নবায়ণযোগ্য জ্বালানি খাত থেকে যে সাড়ে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ছিলো তা হয়নি।

জ্বালানি সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জ্বালানি নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে হলে কোন একক জ্বালানির ওপর নির্ভর করা যাবে না। বিশেষ করে আমদানি করা জ্বালানির ওপর নির্ভর করা বিপজ্জনক হবে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে ওপর বাংলাদেশের কোন প্রভাব নেই। সে কারণে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানির ব্যবহার করতে হবে। তবে সবথেকে বেশি জোর দিতে হবে সাগরবক্ষের তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে। এখনি যদি সাগরবক্ষের তেল গ্যাস অনুসন্ধানের ওপর জোর না দেওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশ বড় ধরনের জ্বালানি সংকটে পড়বে। এ জন্য তারা মিশ্র জ্বালানি ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন।

আর নবায়ণযোগ্য জ্বালানির মধ্যে সৌর বিদ্যুৎই একমাত্র উৎস নয় বলে সংশ্লিষ্টরা বলছেন। সৌর বিদ্যুৎ ছাড়াও ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি সাশ্রয় ও সহজলভ্য মাধ্যম হতে পারে। ধানের তুষ বা বায়োম্যস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের খরচ গড়ে দেড় টাকার বেশি পড়ে না। আর তুষ সারা দেশে কম দামে সহজেই পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়ায় একটি বাণিজ্যিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়েছে গত তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গাজীপুরের কাপাশিয়াতে। ড্রিম পাওয়ার নামে ওই প্রজেক্টের অকালমত্যু ঘটেছে অতি অল্পদিনেই।

জানা গেছে, ড্রিম পাওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নিজেই বিতরণের অনুমতি পেয়েছিলো। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা কম থাকায় প্রতিষ্ঠানটি লোকসানে পড়ে। এ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিতের বিদ্যুতের দাম মাত্র দেড় টাকার মত পড়তো। প্রতিষ্ঠানটি উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ পিডিবির কাছে বিক্রি করার জন্য বহু দেনদরবার করলেও পিডিবি তা কেনেনি। এর কারণ হিসেবে পিডিবি অদ্ভুত এক যুক্তি তখন হাজির করে, সেটি হলো সব মাধ্যম থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কেনার সুযোগ থাকলেও ধানের তুষ থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কেনার বিধান পিডিবির নেই। আর এ কারণে সম্ভাবনাময়ী তুষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বপ্ন নষ্ট হয়।

জানা গেছে, দেশে যে পরিমাণ ধান উৎপাদিত হয়, এ থেকে বছরে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব তা দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার একটি বড় অংশের চাহিদা পূরণে সক্ষম। কিন্তু জ্বালানি তেল সংক্রান্ত নানান ধরনের ব্যবসায়িক উদ্যোক্তরা এটি করতে দিচ্ছে না। নবায়ণযোগ্য জ্বালানিতে প্রবেশের বড় বাধা দেশের আমলাতন্ত্রের লাল ফিতা। এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা সরকারের কমছে না। বরং প্রতি বছরই বাড়ছে।

বিডি-প্রতিদিন/২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬/মাহবুব