আজকাল দুটি শব্দ 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কথার ফাঁকে যে কোনো প্রসঙ্গে এ শব্দগুলোর উল্লেখ প্রায় শোনা যায়। দুঃখের বিষয় হলো, এ কথাগুলো কেউ বুঝে বলেন তা মনে হয় না। বিশেষ করে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের অনেককে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই দিয়ে ঠিক এর বিপরীত কাজ করে যাচ্ছেন।

যেসব কারণে বাংলাদেশের মানুষ তৎকালীন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল ও তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছে সেগুলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলা যায়। সেখানে প্রথমত আসে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা। নিজের ভাষা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসহ আলাদা পরিচয় বাঁচিয়ে রাখা। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর হাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালিদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য সত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের আত্দাহুতি ও শুধু উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি আদায় এর দৃশ্যমান উদাহরণ। আর একটি চাওয়া ছিল বৈষম্যের অবসান। বাঙালি সম্প্রদায় যারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করতেন, তাদের সরকারি দায়িত্বপূর্ণ পদ ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন করা হতো। তাদের প্রতি পক্ষপাতমূলক অন্যায় আচরণ, অবিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে বাঙালিরা পাকিস্তানের অন্য নাগরিকদের তুলনায় নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক মনে করত।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাদের সাধারণ অন্যান্য বাঙালির তুলনায় অধিকতর বৈষম্যের শিকার হতে দেখা গেছে। বলা যায়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি হিন্দুরা পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ও অন্যান্য জনগণের দৃষ্টিতে সাধারণ বাঙালির একধাপ নিচে বা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতো।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা, উপরোক্ত সমস্যা সমাধানে প্রথমত দাবি উত্থাপন করেন স্বায়ত্তশাসনের। অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের শাসন করবেন, পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর ভিতরে থেকে। এ প্রত্যাশা পূরণের সংগ্রাম শুরু হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বল প্রয়োগের মাধ্যমে সে দাবিকে দমিয়ে রাখতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এক পর্যায়ে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের কাছে এটা স্পষ্ট হয় যে, স্বকীয়তা রক্ষা, বৈষম্যের অবসান ও নানা ধরনের সামাজিক অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তির জন্য তাদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কাঠামো প্রয়োজন; যার শাসন ও পরিচালন ভার নিতে হবে তাদের নিজেদের হাতে; এ ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। সে কারণে বাঙালি জাতি অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান ভূখণ্ডের পূর্ব পাকিস্তান অংশ আলাদা হয় ও সেখানে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয় হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশটির নাম দেওয়া হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণের নিজেদের শাসন করার অধিকারসহ একটি সার্বভৌম ভূমি, যেখানে বাঙালিরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা নিয়ে, সব ধরনের বৈষম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার পরিপন্থী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সে ভিত্তিতে সৃষ্ট বাংলাদেশের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

প্রথমত, বাংলাদেশ হবে জনগণের দেশ ও জনগণের দ্বারা পরিচালিত দেশ; অর্থাৎ গণতান্ত্রিকভাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত দেশ।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ হবে সব ধরনের বৈষম্যমুক্ত, অন্যায়-অবিচার শোষণমুক্ত; অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক দেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় এ চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিছু নমুনা নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

প্রস্তাবনা : তৃতীয় প্যারা

"আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;"

প্রথম ভাগ; প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হবে।

'৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।'

বাংলাদেশ জনগণের দেশ; জনগণ সব ক্ষমতার মালিক; জনগণ নিজের দেশ নিজেরাই শাসন করবে। প্রায় ১৬ কোটি জনসমষ্টির সবার সরাসরি অংশগ্রহণে দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি পরিচালনা অবাস্তব। সে কারণে সংবিধান অনুযায়ী জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে দেবে। এ প্রতিনিধিদের একটি অংশ তাদের হয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। অন্য অংশ জনগণের হয়ে সংসদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যক্রমের ভুলত্রুটি তুলে ধরে শাসকদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করবে। তারা বিভিন্নভাবে জনগণের মতামত তুলে ধরে শাসনকার্যে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। জনগণ এ প্রক্রিয়া শুধু সরকার গঠনে নয়, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণে সক্ষম হবে। এ পদ্ধতিকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য অবশ্য পালনীয় প্রথম শর্ত হলো, অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন। এর পরপরই প্রয়োজন কার্যকর সংসদ; যার জন্য সেখানে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রাধান্য লাভ করে ও সম্পদের সুষম বণ্টন হয়, অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিষ্পেষণ হ্রাস পায়, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারিতে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে বেশির ভাগ আসনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে ও ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনের বস্তুগত কোনো কর্মকাণ্ড ঘটেনি। বাকি কিছু সংখ্যক আসনে যেখানে নির্বাচন কর্মকাণ্ড হয়েছে বলা হচ্ছে, সেখানকার জনগণের ও প্রার্থীদের অধিকাংশের মতে ভোটারের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। এ ছাড়াও প্রার্থীদের বেশির ভাগের ও এলাকাবাসীর অনেকের মতামত বা অভিযোগ, নির্বাচনে প্রকৃত ভোট প্রাপ্তির সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, পূর্ব নির্ধারিত ফলাফল অনুযায়ী ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আশা করি, একটি বিষয়ে দ্বিমত নেই যে, অধিকাংশ জনগণ ভোট দিতে পারেনি বা দেয়নি। কোনো দল বা ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল কি করল না এ বিষয়টিকে তত গুরুত্ব দিয়ে না দেখলেও হয়তো চলে।

কিন্তু জনসমষ্টির অধিকাংশ নির্বাচনে ভোট দেয়নি বা দিতে পারেনি, এ বিষয়টিকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। কেননা জনগণ ক্ষমতার মালিক; জনগণ কাউকে তার ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত না করলে, সে ক্ষমতা ব্যবহার কখনোই নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না। শুধু সরকার গঠন নয়, বিরোধী দলও ওই একই নির্বাচন প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয়েছে। বিরোধী দল গঠনে সরকারি দল তার প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা দৃশ্যমান হয়েছে। তাছাড়াও অদ্যাবধি সংসদে প্রধান বিরোধী দল একই সঙ্গে সরকারের (মন্ত্রিসভার সদস্য থাকায়) অংশ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এসব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের অধিকাংশ সচেতন নাগরিকের মতে কার্যকর সংসদ আশা করা বাতুলতা মাত্র। তাদের মধ্যে এ উৎকণ্ঠাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রক্ষাকবচ হিসেবে অন্য যেসব প্রতিষ্ঠান বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার কথা সেগুলোকে ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসা হয়েছে।

এক কথায় বর্তমান বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব প্রায় নেই পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে নিরপেক্ষ, সচেতন মানুষের উপলব্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা বলছেন, বাংলাদেশে সব সময় গণতন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল ছিল। তবুও ১৯৯১ সালের পর থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে জনমতের ভিত্তিতে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এ গণতন্ত্রকে অনেকে ঠাট্টা করে একদিনের গণতন্ত্র বা নির্বাচন দিনের গণতন্ত্র বলতেন। কিন্তু ৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালের সংঘটিত নির্বাচনের পর দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন সরকার ও তদ্বীয় রাজনৈতিক দল নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছামতো ফলাফল তৈরি করতে সক্ষম। সংবিধানের সংশোধিত নির্বাচন পদ্ধতির আওতায়, ভবিষ্যৎ সব নির্বাচনে একই প্রক্রিয়ায় সরকারি দল নির্বাচনী ফলাফল নিজেদের অনুকূলে ইচ্ছামতো করবে কিনা এ বিষয়ে এখন সব মহলে উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে, গণতন্ত্রের প্রধানতম সুফল, জনগণের ইচ্ছানুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে, জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে একদল ও একব্যক্তির শাসন চিরস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, যার স্বাভাবিক পরিণতি একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্র পর্যন্ত হতে পারে।

বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্র; কিন্তু বাস্তবে শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই; গণতন্ত্রের দৈন্যদশা ও অস্তিত্ব বিপন্ন; বিষয়গুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, বৈষম্যমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিষ্পেষণমুক্ত সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, দুর্নীতি ও দুর্নীতির ক্রমবিকাশ এখন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকভাবেও আলোচিত ও সমালোচিত হতে দেখা যাচ্ছে। আর একটি সমস্যা হলো বৈষম্য। দলীয়করণের ব্যাপক প্রভাব ১৯৯১ সালের পর থেকে অদ্যাবধি ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে সরকারদলীয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য নাগরিকদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি সম্ভব হচ্ছে না বলে জনগণের উপলব্ধি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের কাছে বা অন্যান্য সরকারি দফতর, প্রশাসনে সরকারদলীয় লোকজনের জন্য সুবিধাজনক পৃথক ব্যবস্থা। স্পষ্টত সাধারণ মানুষ ও সরকারদলীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিয়মনীতি ও আইন প্রয়োগে ব্যাপক পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। সরকারদলীয় ব্যক্তিবর্গ যদি প্রথম শ্রেণির নাগরিক হয়, সেখানে অবস্থাভেদে সাধারণ নাগরিকগণ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণি হিসেবে গণ্য হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদের কারণে বৈষম্যের অভিযোগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শুধু নয়, সাধারণ নাগরিকদের মধ্য থেকেও শোনা যায়। কাজেই বৈষম্যমুক্ত, ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গঠন যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

আমাদের অতীত বলে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিকামী। মুক্তির চেতনা বাস্তবায়নে তারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে, যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকে। মানুষ এখনো অপেক্ষায় আছে। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি তারাই যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে সক্রিয়। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল যত শীঘ্র এ বাস্তবতা উপলব্ধি করবে, ততই মঙ্গল তাদের নিজেদের, সঙ্গে দেশ ও জাতির।

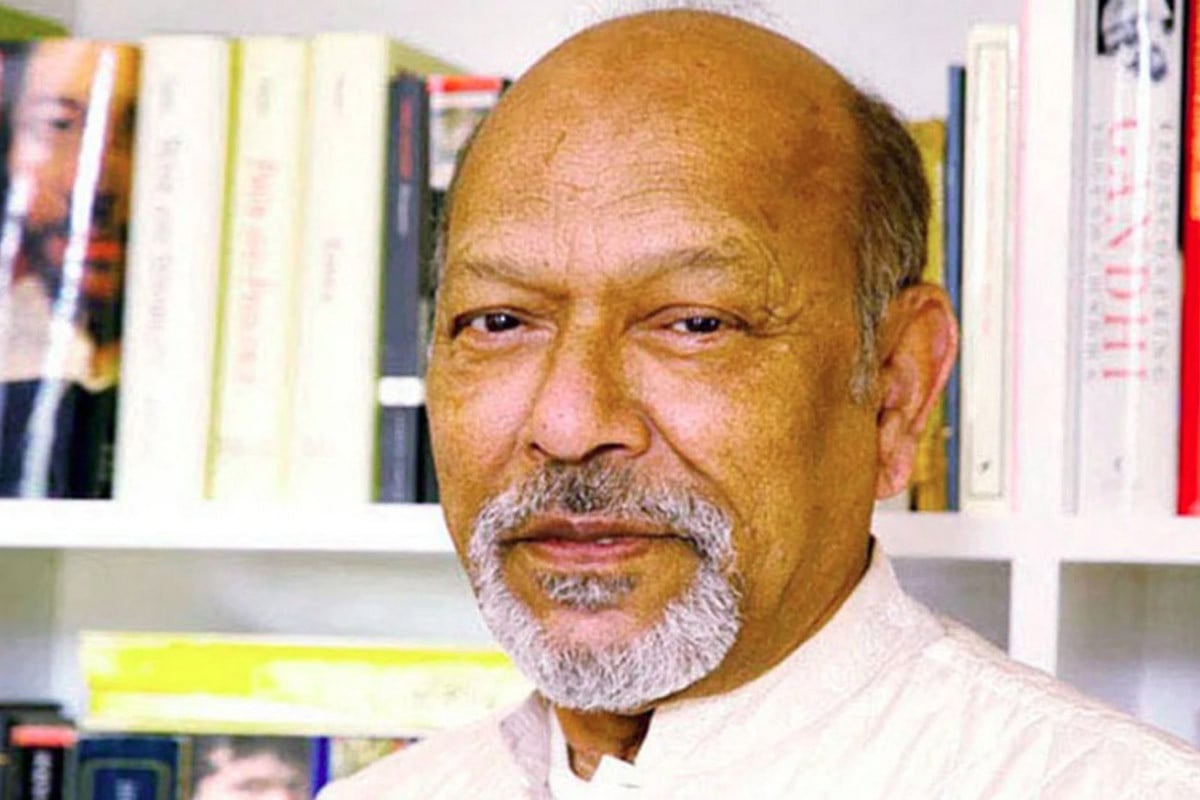

লেখক : রাজনীতিক।