সেই কতকাল আগের কথা। ইস্কুল থেকে আমাদের একবার শহরের ছায়াবাণী হলে 'দর্শন' আর 'কাবুলিওয়ালা' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। আরেকবার, কী একটা উপলক্ষে মনে নেই, সত্যজিতের চারুলতা, তরুণ মজুমদারের নিমন্ত্রণ আর কয়েকটা ভারতীয় বাংলা ছবি দেখানো হয়েছিল মেডিকেল কলেজের আঙ্গিনায়, কোনো এক শীতের রাতে। দাদারা গোগ্রাসে দেখেছে। ছবি বোঝার বয়স তখনও হয়নি আমার। ভারতীয় ছবির জন্য মানুষ উতলা ছিল তখন। কারণ সিনেমা হলে ইউরোপ আমেরিকার ছবি দেখা যাবে, কিন্তু ভারতীয় ছবি দেখা যাবে না, এরকম একটা নিয়ম ছিল আমাদের ছোটবেলায়।

আমার মা খুব সিনেমার পোকা ছিল। মা প্রায়ই আমাকে নিয়ে অলকা হলে চলে যেত সিনেমা দেখতে। মেয়েদের টিকেট কাউন্টারে ভীষণ ভিড়ের মধ্যে মা চুলোচুলি করে টিকেট কাটত। ভিড় থেকে যখন বেরোত, শাড়ির অর্ধেক খুলে গেছে, চুল এলোমেলো, ঘেমে নেয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা। কোনো নতুন সিনেমা এলে মা'কে ঘরে আটকে রাখা মুশকিল হতো। মা'কে একসময় একদল আত্দীয় ধর্মের দিকে ঠেলে দিয়ে সিনেমা দেখা বন্ধ করায়। মা সিনেমায় যেত না, কিন্তু সিনেমা থেকে মন কিন্তু তার ওঠেনি। সিনেমার গল্প শুরু হলে মা সব ভুলে গল্পে বসে যেতো। মা'র মুখে শুনেছি উত্তম-সুচিত্রার সিনেমার কথা।

মা'র সিনেমা রোগ বড়দার মধ্যে সংক্রামিত হয়। বড়দা খুব ছবি দেখত। পুরো সত্তর দশক জুড়ে বড়দার কাছে সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার বায়না ধরেছি। বলার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে যেত না বড়দা। বেশ কাঠ খড় পুড়িয়েই নিত। এরপর খানিকটা বড় হওয়ার পর আর বড়দের ওপর ভরসা করিনি। আমি নিজেই বান্ধবীদের সঙ্গে অথবা বোনকে নিয়ে চলে যেতাম সিনেমায়। লুকিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়ে ধরা পড়েছি, বাবার হাতে মারও খেয়েছি প্রচুর।

আশির দশক থেকে আমরা আর সিনেমায় যাইনি। ঘরেই সিনেমা দেখতাম। তখন ঘরে ঘরে ভিডিও প্লেয়ার ছিল না। ভাড়া করে আনতে হতো। ভিডিও ক্যাসেটও ভাড়া করতাম। বড়দা সারারাত জেগে হিন্দি ছবি দেখত। আমি দুএকদিন দেখতে গিয়ে লক্ষ করেছি ওসব আজগুবি গল্পের আর উদ্ভট নাচ গানের ছবি আমার ভালো লাগছে না। আমি এরপর আনতে শুরু করলাম ভালো ছবি। কোনও এক পরিচালকের ছবি ভালো লেগে গেল তো তার অন্য ছবিও দেখা চাই। একটা ভিডিও প্লেয়ারও কেনা হলো। তখন থেকে আমি যদি দেখি কোনও ছবি, ভালো ছবি দেখি। যে ছবিগুলো আমার ভালো লাগতো, সেসবের ভিডিও ক্যাসেটে অব্যবহারের ফাঙ্গাস জমে থাকতো, কারণ ওগুলো আমি ছাড়া সম্ভবত শহরের আর কেউ দেখত না। ওই ছবিগুলোকে বড়দা বলতো 'অন্ধকার ছবি'। অন্ধকার ছবি বড়দার কখনও দেখতে ভালো লাগে না। তার মতে, দুঃখ কষ্টের বাস্তবতা দেখার কোনও মানে হয় না, কারণ ওগুলোর মধ্যেই মানুষ প্রতিদিন থাকে, তাই অবাস্তব, আজগুবি, আনন্দ উল্লাসের ছবি দেখতেই তার পছন্দ। আমি তখন থেকেই সত্যজিৎ রায়, ঋতি্বক ঘটক, মৃণাল সেন, শ্যাম বেনেগাল, মোজাফ্ফর, গিরিশ কারনাড, গোবিন্দ নিহালিনি, আদুর গোপালকৃষ্ণণের মতো পরিচালকের ছবি দেখছি। দেখতে দেখতে কিছু আর বাকি রাখিনি না দেখার।

তারপর নব্বই দশকের শুরু থেকে অনেকটা কুয়ো থেকে হঠাৎ সমুদ্রে পড়ার মতো অবস্থা হয়। গোটা একটা সিনেমাময় পৃথিবী চলে এলো আমার হাতের মুঠোয়। ইওরোপের নির্বাসিত জীবনে দেখতে লাগলাম অসামান্য সব ছবি, ইতালিয়ান, ফরাসি, জার্মান, ইংলিশ, আইরিশ, আমেরিকান, সুইডিশ, ডেনিস, অস্ট্রেলিয়ান, রাশান। এক দশকেরও বেশি ইওরোপে বাস করে আর কিছু না করি, ভালো ছবি দেখায় কোনও কার্পণ্য করিনি। যখন ইওরোপ থেকে কলকাতায় এসে বাস করতে শুরু করেছি, 'ভালো ছবি' নামে একটা সিনেক্লাব তৈরি করেছিলাম। গোর্কি সদনে দেখিয়েছিলাম সাত দিনে সাতটা ছবি। ইংলিশ কেন লচএর সুইট সিঙ্টিন, ব্রাজিলিয়ান ফেরনানদো মেইরেস এর সিটি অব গড, পোলিশ রোমান পোলানস্কির পিয়ানিস্ট, ডেনিস লার্স ভন ট্রিয়েরএর দ্য ইডিয়টস, ইতালিয়ান রোবার্তো বেনিনির লাইফ ইজ বিউটিফুল, চীনে চেন কাইগেএর ফেয়ারওয়েল মাই কনকুবাইন, আর সুইডিশ লুকাস মুডিসনএর লিলিয়া ফরএভার। এই ছবিগুলো দেখার পর কলকাতার বোদ্ধা সিনেপ্রেমীরা অস্থির হয়ে উঠলো আরও ভালো ছবি দেখার জন্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তখন আমার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। আমাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে সবকিছুতে, যা কিছুই আমি করি বা না করি।

ভারতের মিউজিক্যাল মেলোড্রামা আমি দেখি না। ভারতে বাস করলেও ভালো সিনেমার জন্য আমার তাকিয়ে থাকতে হয় উপমহাদেশের বাইরের দিকে। তবে ইদানীং লক্ষ করছি কিছু ভালো পরিচালকের জন্ম হয়েছে। বাঙালি গুণী পরিচালক তো আছেনই, অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ, কৌশিক গাঙ্গুলী। বাংলার বাইরেও প্রতিভাবান বাড়ছে। গতবছর লাঞ্চবক্স দেখলাম, ভালো লেগেছে। কিছুদিন আগে দেখলাম অনুরাগ কাশ্যপের আগলি। বেশ ভালো ছবি। ভোপালের ওপরও একটি হিন্দি ছবি দেখলাম, মন্দ করেনি। লোকে যে বলে মানুষ নাচ গান চায়, তাই ছবিতে ওসব দেখানো হয়, এ কিন্তু ঠিক নয়। ওগুলো ছাড়াও কিন্তু ছবি চলে। দর্শক শ্রোতাকে এত বোকা আর রুচিহীন ভাবা ঠিক নয়। ভালো ছবি দেখানো হলেও দর্শকের ভিড় বাড়ে। ধরা যাক অধিকাংশ দর্শকের রুচি বলতে কিছু নেই। এমন অবস্থায় ওদের মন্দ রুচিকে খাইয়ে যাবো নাকি ওদের রুচি বদলাতে সাহায্য করব? আমি তো মনে করি দর্শকের মন্দ রুচি অনুযায়ী মন্দ ছবি বানানোর চেয়ে ভালো ছবি বানিয়ে দর্শকের রুচিকে মন্দ থেকে ভালোয় রূপান্তরিত করা ভালো। এতে সমাজের জন্য ভালো কিছু কাজ হয়, নিজেরও ভালো লাগে। তা নাহলে যে কোনও ধুরন্দর অসৎ ব্যবসায়ীর সঙ্গে সিনেমা-পরিচালকের মধ্যে পার্থক্যই থাকে না।

আমীর খান অভিনীত রাজকুমার হিরানির পিকে ছবিটা নিয়ে বেশ তোলপাড় চলছে ভারতে। হিন্দু মৌলবাদীরা চাইছে ছবিটিকে লোকে বয়কট করুক, আমীর খানের অবস্থা অনেকে করতে চাইছে অনেকটা মকবুল ফিদা হোসেনের মতো। শিল্পী মকবুল ফিদা হোসেন সরস্বতীর উলঙ্গ ছবি এঁকেছেন, কেন তার মা'র বা মুসলিম কোনও নারীর উলঙ্গ ছবি অাঁকেননি।- একইরকম আমীর খানকে নিয়ে প্রশ্ন, শিবকে নিয়ে বা হিন্দু দেবদেবী নিয়ে মশকরা করেছেন কেন আমীর খান! বয়কট তো হয়ইনি, পিকে রীতিমত সুপারহিট। ছবি প্রশংসা পেলে যেমন মানুষ দেখতে চায় কী আছে ছবিতে, ছবির নিন্দা হলেও দেখতে চায়। নিষেধাজ্ঞার, সেন্সরের, বয়কটের সবচেয়ে বড় শত্রু কৌতূহল। পিকে ছবি হিসেবে অতি সাধারণ। এতে সস্তা কৌতুক অজস্র। কিন্তু পিকের বৈশিষ্ট্য একটিই, পিকে এই ধর্মান্ধ সমাজের সমালোচনা করেছে যখন ভারতের প্রায় সব সিনেমাতেই ধর্ম বিশ্বাস আর ধর্মান্ধতাকে সবার ওপরে স্থান দেওয়া হয়। পিকের পরিচালক নিঃসন্দেহে সাহসী। ধর্মের সমালোচনা এই প্রথম নয় ভারতীয় ছবিতে। এর আগে 'ওহ মাই গড' নামে একটা ছবি হয়েছে, ওতে হিন্দু ধর্ম নিয়ে বিস্তর মশকরা করা হয়েছে। পিকেতে সব ধর্মের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে হিন্দু ধর্ম নিয়ে একটু বেশিই বলা হয়েছে, যেহেতু জায়গাটা ভারতবর্ষ। যেহেতু প্রযোজক এবং পরিচালক দুজনই হিন্দু ধর্মের লোক। নিন্দা অন্যের ধর্মের করার আগে নিজের ধর্মের করা উচিত। ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন না করলে, ধর্মের ভুলগুলো নিয়ে সমালোচনা না করলে কোনও সমাজ সামনে এগোয় না। পিকে টিম থেমে থাকা সমাজটাকে সামনের দিকে সামান্য এগিয়ে দিয়েছেন মাত্র। এই কাজটা সব শিল্পী সাহিত্যিকের কর্তব্য বলে আমি মনে করি না। তবে কেউ করলে আমরা অনেকেই আশায় বুক বাঁধি।

সেই ছোটবেলার সিনেমা-পাগল বালিকাটি আজ বেছে বেছে সিনেমা দেখে। ছোটবেলার মতো যে সিনেমাই মুক্তি পাক, সে সিনেমাই দেখে সে সময় নষ্ট করে না। আজকাল কার সিনেমা দেখছে সে? হাউ সিয়াও সিয়েনএর। তাইওয়ানের পরিচালক। আমার বিশ্বাস বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক অ্যাং লী'র গুরু হাউ সিয়াও। হাউ সিয়াও পরিচালকদের পরিচালক। হাউ সিয়াওএর এমন একটি ছবি এখন অবধি দেখিনি যে ছবি দেখে আমার চোখে জল আসেনি। আর ওর ছবি দেখে আমার কখনও মনে হয়নি আমি কোনও ছবি দেখছি। মনে হয়েছে আমি ঠিক ওখানটায় আছি, যেখানটায় ঘটনা ঘটছে। হাউ সিয়াওএর ছবি অত্যন্ত লো বাজেটের ছবি। আমি এর আগে এত বেশি লো বাজেটের ছবিও দেখিনি, আর এত বেশি ভালো ছবিও দেখিনি।

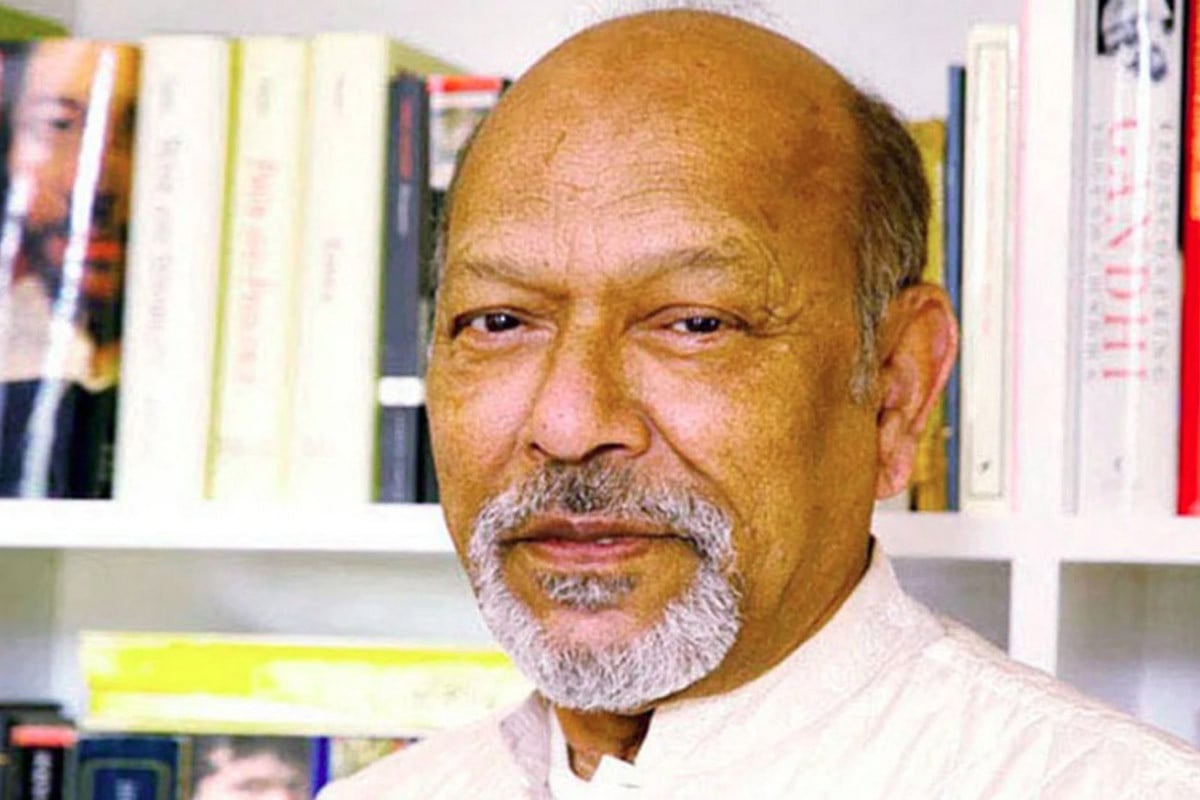

লেখক : নির্বাসিত লেখিকা