জীবনটাকে একটা মহান আদর্শের দিকে নিবদ্ধ করতে হবে। মহান আদর্শ মহৎ কিছুর অর্জন এনে দিতে পারে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন, 'মহৎ কিছু অর্জনের জন্য মহান ত্যাগের প্রয়োজন।' তরুণরা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারক। একজন তরুণকে ১৮-২০ বছরের মধ্যে তার জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে। তাহলেই গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব। জীবনের টার্নিং পয়েন্টও কিন্তু ১৬-২০ বছর বয়স। জীবন উল্টো ধারায় প্রবাহিত হতে পারে টিনএজ অর্থাৎ ১৩-১৯ বছরের মধ্যে।

তরুণরা যে শুধু দেশ গড়ায় ভূমিকা রাখে তা নয়। তারা মুখ্য ভূমিকা রাখে দেশের নির্বাচনে। আমার নির্বাচনী এলাকা চান্দিনা। ভোটার হয়ে আছি, গত কয়েক বছর ধরে ঢাকায়। নাড়ির টান কিন্তু চান্দিনায়। যেহেতু পেশায় চিকিৎসক। চান্দিনার লোকদের সাধারণত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং বিনা ফি-তে দেখি। তাই তাদের একটু সম্মানবোধ আমার প্রতি আছে। অনেকেই এসে বলে- স্যার এবার ভোট দেব না। কেন দেবেন না জিজ্ঞেস করলেই বলে- ভালো লাগে না। ঘুরেফিরে একই অবস্থা। আমি সব সময় বলি যদি চারজন প্রার্থী থাকে তাদের মধ্যে যিনি ভালো, ভালো কাজ করেছেন বা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, পরিচ্ছন্ন প্রার্থী, যার জীবনবৃত্তান্ত গ্রহণযোগ্য তাকে অবশ্যই ভোট দেবেন। এটা নাগরিক অধিকার। অধিকার প্রয়োগ সত্যিকার দেশপ্রেমিক নাগরিকের দায়িত্ব। যেমন- আমি ১৯৭০ সাল থেকে এ দেশে যত ভোট হয়েছে, সব সময়ই নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছি। ভোট আপনার অধিকার, গোপনে মতামত ব্যক্ত করার অন্যতম হাতিয়ার। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বেশির ভাগ ভোটারের ভোট প্রদান নিশ্চিত করা। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী হবু জনপ্রতিনিধিদের উচিত নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করা সুষুম নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য। সত্যিকার নির্বাচন গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে এবং এটাই একমাত্র পথ যা সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। ভিন্ন অজুহাতে নির্বাচন বর্জন ও অপশক্তির হাতকে শক্তিশালী করে। রাজনীতিকে দুর্বল করে। সুবিধাভোগীদের সমাজে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।

১৮ থেকে ৩৫ বছরের তরুণরাই ভোটের রাজনীতিতে আধিক্য বজায় রাখে, তারাই প্রার্থীকে এবং নিজের বিবেককে প্রশ্ন করে- 'আমরা কীভাবে, কী বাস্তবায়নের জন্য এই নির্বাচনের অংশ' এবং 'আমরা কীভাবে ভোট দিতে অনিচ্ছুক নাগরিকদের ভোটে সম্পৃক্ত করতে পারি।' নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল, চলমান সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে মনে রাখতে হবে, তরুণরাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় অংশীদার। এদেশের যুবসমাজ দেখতে চায় তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে রোল মডেল হিসেবে। যাদের তারা অনুকরণ করবে। তারাই বিচার করবে, এমপি সাহেবদের কর্মপারদর্শিতা এবং সংসদে তাদের ভূমিকা কী? তাদের জন্য সংসদ ও নির্বাচনী এলাকায় যথোপযুক্ত ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হওয়া একটা অপরাধ। নির্বাচনী এলাকা তথা সামগ্রিক দেশের উন্নতিতে এবং রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা অবশ্যই মূল্যায়িত করবে যুবসমাজ। যুবকরাই মহৎ এবং প্রয়োজনীয় কাজ করে। তাদের জীবন নৈতিক অনুভূতি এবং যুক্তিকেই প্রাধান্য দেয়। তাদের যদি কোনো ভুল হয়, তা হয় অতিমাত্রায় এবং দুঃসাহসের সঙ্গে করার জন্য। তারা যতটুকু ভালোবাসতে জানে ঠিক ততটুকু ঘৃণাও করতে পারে।

নির্বাচিত সদস্যের, তার নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় আড়াই বছর পর কী কী কাজ করেছেন এবং পাঁচ বছর পর কী কী কাজ করলেন তার সঠিক মূল্যায়ন করে তারুণ্য। শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, পানির অপ্রতুলতা দূর এবং পয়ঃনিষ্কাশনের কী ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপণে কী অগ্রগতি, কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন, অবিচ্ছেদ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নির্বাচনী এলাকায় তার ভূমিকা বিবেচনায় এনেই তরুণ সমাজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। চাঁদাবাজ, মাস্তান সৃষ্টি করলেন কিনা? অথবা যারা ছিলেন তাদের দমন করার জন্য কী ব্যবস্থা নিলেন। নাকি তিনি তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলেন। নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই তার দাখিলকৃত হলফনামায় এলাকার কী কী দুরবস্থা এবং তা সমাধানে তার পরিকল্পনা কী, এ সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট কলাম বা স্থান পূরণ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সংসদ চলাকালীন মাননীয় সংসদ সদস্য, সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত বাসভবনে থেকে আইন প্রণয়নের কাজে তার ভূমিকা রাখবেন। বাকি সময়টুকু নির্বাচনী এলাকায়, নিজ বাড়িতে থেকে কাটানোই বাঞ্ছনীয়। যা একজন সংসদ সদস্যকে এলাকার সুখ-দুঃখের সত্যিকার অংশীদার করে তুলবে। এ কথা অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে, রাজনৈতিকভাবে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের একটি অংশ এখনো আমাদের দেশে সংসদ সদস্যের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্য থেকেই কেউ নির্বাচিত হয়ে আসেন। আমরা শতাব্দীর এমন এক প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, যখন প্রাচীনকালের যুদ্ধ নয় বরং জনজীবন এবং রাষ্ট্রে নিরাপত্তার দিকটাই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। অতীতে যুদ্ধ হতো খাদ্য, আশ্রয় অথবা এলাকা দখলের জন্য। সময়ের ব্যবধানে আমরা যেখানে ধর্মীয় উন্মাদনাকে অতিক্রান্ত করার কথা সেটা কিন্তু অধরাই রয়ে যাচ্ছে। যদিও বিশ্বব্যাপী এমনকি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতেও যে যুদ্ধ চলছে তা হলো আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত প্রাধান্য বা সুপ্রিমেসি অর্জন করা, যা রাজনৈতিক শক্তি এবং বিশ্ব অর্থনীতিকে করায়ত্ত করবে।

ষোল কোটি জনসংখ্যার এদেশে রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব আছে যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী গর্ব করতে পারেন। দেশের একটি সার্বভৌম সংসদ আছে। রাষ্ট্রপতি ভবন বা বঙ্গভবন নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ভারত তার ৬৮ বছরের ইতিহাসে মোট ১৩ জন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছে। যাদের সবাই রাষ্ট্রপতি ভবনকে একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। যাদের সবাই ছিলেন আলোকিত পণ্ডিত ব্যক্তি। সংসদের পাস করা অনেক আইন রাষ্ট্রপতি সৎসাহস নিয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠিয়েছেন। যাদের মধ্যে চারজন মুসলিম বিজ্ঞজন রাষ্ট্রপতিও ছিলেন (মো. হেদায়েত উল্লাহ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিসহ)। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে মোট ২৪ বার রাষ্ট্রপতির শপথ পড়ানো হয়েছে গত ৪৪ বছরে। ব্যক্তি সংখ্যা বোধহয় ২০ জন। আশার ব্যাপার হলো, কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিরা মেয়াদ শেষ করতে পারছেন। প্রত্যাশার আলো হলেন, বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। যিনি একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান এবং সাবেক স্পিকার। তিনিই পারবেন নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি ভবনকে একটা প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে। সার্বভৌম সংসদে সংসদ সদস্যরাই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে পারেন।

সংসদই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জটিল আইন এবং প্রশাসনিক পদ্ধতির সংস্কার করবে। দেশের জনগণ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে আইনের সংশোধন এবং যথাযথ প্রয়োগে ব্যবস্থা নেবে। Tony Judt-এর একটি উক্তি- ‘If we don’t talk differently We shall not think differently.’ বহুদলীয় গণতন্ত্রের এ দেশে, বহুদলীয় নির্বাচনী প্রার্থীর চেয়ে সমমনা দুই, তিন বা চারটি জোটের নির্বাচন, এলাকায় অত্যধিক প্রার্থীর সমাগম ঘটতে দেবে না, অতিমাত্রায় স্বেচ্ছাচারী এবং সঙ্গতিহীন অপপ্রচারে নামবে না। অর্থের অপচয় রোধ করবে। কারণ জোটের মেনিফেস্টোর বাইরে কেউ যাবে না। নির্বাচন কমিশন তখন কাজের তদারকি, শৃঙ্খলা ভঙ্গের পর্যালোচনা, সর্বশেষ ছাপার কাজ (ব্যালট পেপার) সঠিকভাবে করতে সাহায্য করবে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে সংসদই সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা সুপারিশ তৈরি করে নির্বাচন কমিশনকে দেবে, যা নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়ন করবে। এমনকি নির্বাচনী মেনিফেস্টো সংশোধনের ক্ষমতাও নির্বাচন কমিশনকে যাচাই করতে দিতে হবে।

প্রত্যেক নির্বাচনী জোট এমন একটি মেনিফেস্টো দেবে, যা তরুণদের স্বপ্ন দেখাবে, তরুণরা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে, নির্বাচনোত্তর তা বাস্তবায়নের জন্যই তারা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে এবং নিজেরাই তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে। এমনকি যারা বিরোধী দলে যাবে তাদের কোনো নির্বাচনী এজেন্ডা যদি দেশের মঙ্গল বয়ে আনবে বলে মনে হয়, তাহলে সরকার তা সানন্দে গ্রহণ করে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে এবং সত্যিকার অর্থে তখনই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে, রাজনৈতিক শত্রুতা দূরীভূত হবে এবং দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। ভুলে গেলে চলবে না, বিরোধী দলকে সরকারি দলের সহযোগিতায় রাখার গুরুদায়িত্ব সরকারের এবং বিরোধী দলের সমর্থকদের। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা এখন এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছি। যখন নতুন নতুন টেকনোলজি বা প্রযুক্তি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা সুসংহত করতে জঙ্গিবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। তাই আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রশ্নে এক হয়ে কাজ করতে হবে। কার্ল মার্কসের সেই ঐতিহাসিক উক্তি- 'তোমার কাজ, তোমাকে সময় মতো নির্দিষ্ট আসনে পৌঁছে দেবে।' তাই দেশের জন্য কাজ করলে জনগণই মসনদে বসিয়ে দেবে।

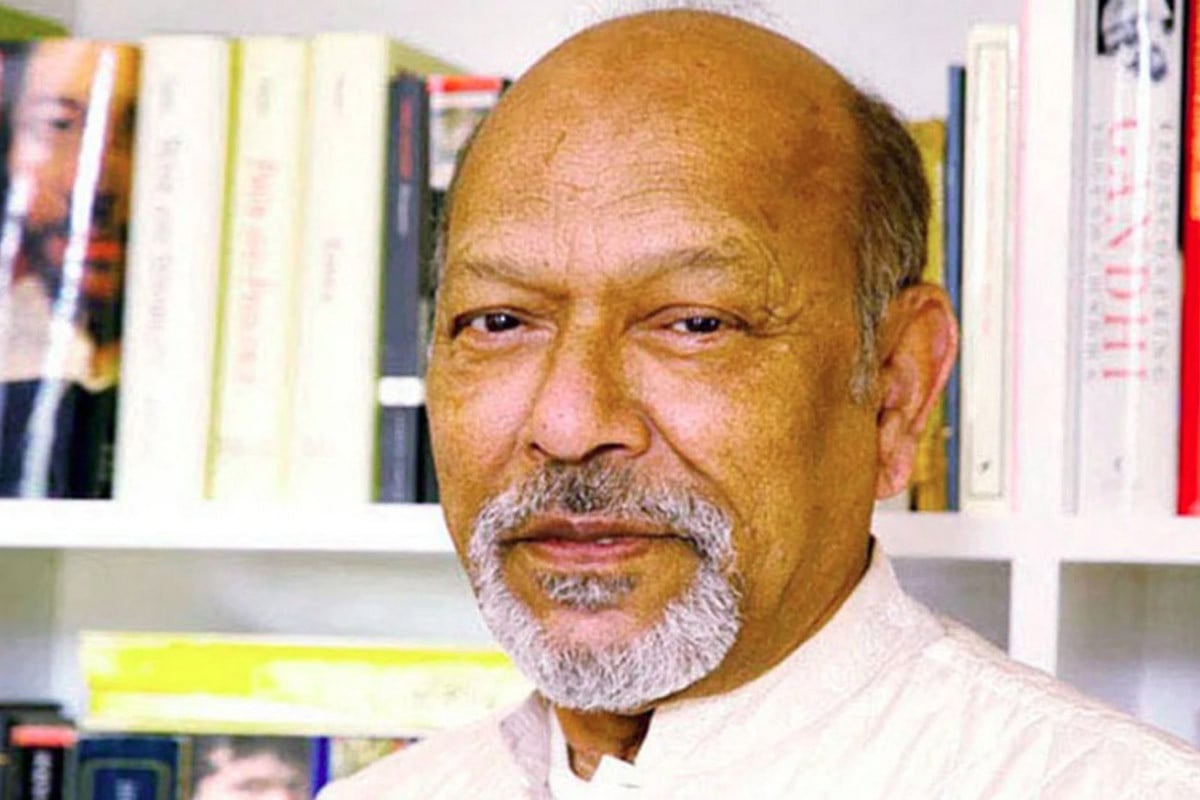

লেখক : সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।