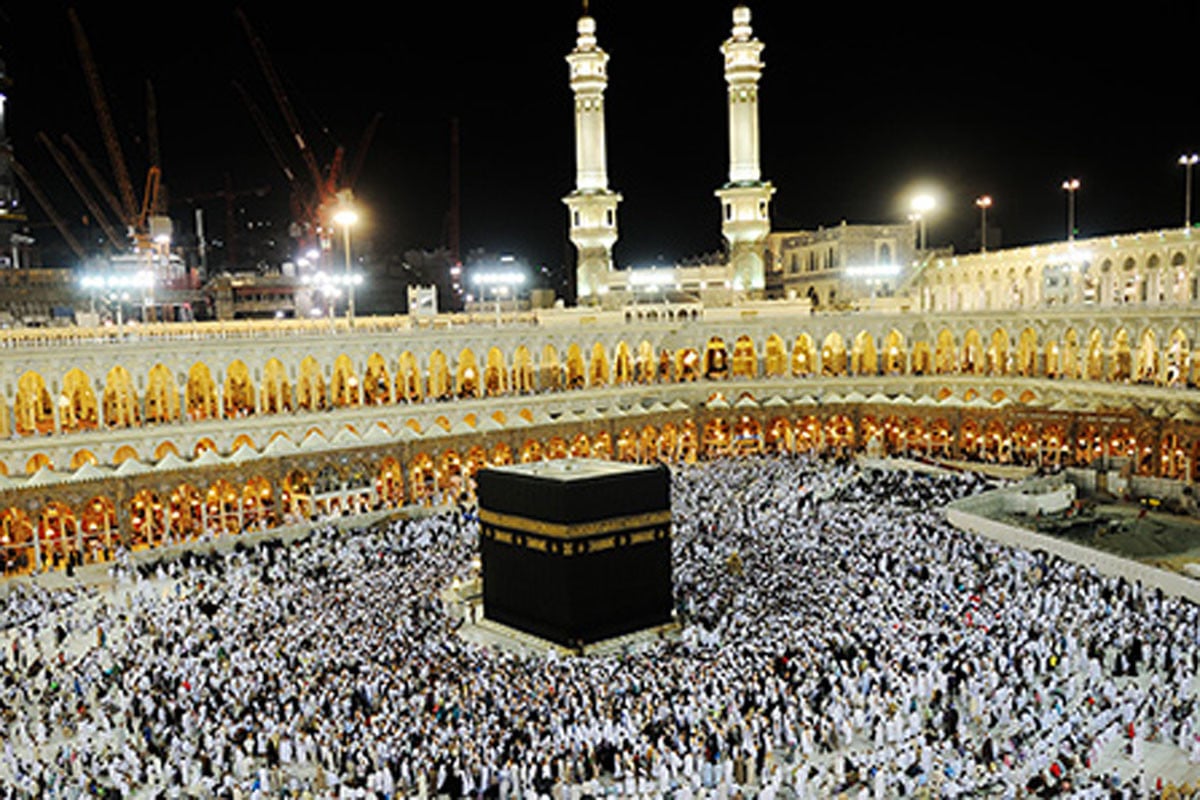

মাহে রমজানে একটি অন্যতম করণীয় কর্মসূচি হলো সাদাকা বা জাকাত প্রদান। জাকাত ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। আল কোরআনে সালাত বা নামাজ কায়েমের নির্দেশের পরপরই প্রায় ক্ষেত্রেই জাকাত আদায়ের কথা এসেছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ বা সঞ্চয় থাকলে জাকাত আদায় আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। জাকাত আদায়কে সম্পদশালী ব্যক্তির পক্ষ থেকে দুস্থ-দারিদ্র্যের প্রতি সাহায্যের আদেশ প্রতীয়মান হলেও এটি মূলত জাকাত আদায়কারীর কল্যাণ প্রবৃদ্ধির জন্যই।

পবিত্র কোরআনে জাকাত-সংক্রান্ত মুখ্য নির্দেশনা এসেছে- (হে রসুল) তাদের মালামাল থেকে সাদাকা (জাকাত) গ্রহণ করুন, যাতে আপনি সেগুলোকে পবিত্র এবং বরকতময় করতে পারেন এর মাধ্যমে। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন। (নবম সূরা তওবা আয়াত ১০৩) এবং জাকাত প্রাপক সে সম্পর্কে সাদাকা তো কেবল ফকির-মিসকিনদের জন্য এবং সাদাকা-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত লোকদের জন্য, যাদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (নবম সূরা তওবা, আয়াত ৬০)

আল-কোরআনের নবম সূরা তওবার মধ্যে জাকাত আদায় ও প্রদানের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি বার বর্ণিত হয়েছে। মুশরিকদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে তবে তারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত দেয় তাহলে তাদের 'পথ ছেড়ে দাও' (আয়াত ৫), তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই (আয়াত ১১), তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত (আয়াত ১৮)। যখন জাকাত বণ্টনের ব্যাপারে বৈষম্যের দোষারোপ করা হয়, বলা হয় জাকাত পেলে খুশি হয় না পেলে ক্ষুব্ধ হয় (আয়াত ৫৮)। এই প্রেক্ষিতেই কারা সাদাকা বা জাকাত প্রাপক হবে তার নির্দেশনা বা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ৬০ সংখ্যক আয়াতে। এরপর ৬৯ আয়াতে এসে বলা হলো (জাকাত না দিয়ে) অতীতের লোকেরা তাদের ধন-সম্পদের ফায়দা নিয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৭১ আয়াতে এসে আবার বলা হয় যারা নামাজ কায়েম করেছে এবং জাকাত দেয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ৯৮ আয়াতে জাকাতকে জরিমানা বলার চেষ্টা করেছে মুশরিকরা, ৯৯ আয়াতে এসে বলা হয়েছে জাকাত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। ১০২ আয়াতে এসে বলা হয়েছে কোনো কোনো লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করছে এবং নেক কাজ ও মন্দ কাজ মিশ্রিত করেছে, শিগগিরই আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন। এসবের প্রেক্ষিতে ১০৩ আয়াতে এসে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে- '(হে রসুল) তাদের মালামাল থেকে সাদাকা (জাকাত) গ্রহণ করুন, যাতে আপনি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পারেন এর মাধ্যমে। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্ব্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ সব কিছুই শোনেন, জানেন।' পরবর্তী ১০৪ আয়াতে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে 'তারা কি এ কথা জানতে পারেনি যে, 'আল্লাহ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং সাদাকা (জাকাত) গ্রহণ করেন? বস্তুত আল্লাহই তওবা কবুলকারী, করুণাময়।'

জাকাত প্রদান ব্যবস্থা ধনবান ব্যক্তি পরিবার বা সমাজের মন-মানসিকতার মৌলিক পরিবর্তন ও সংশোধনের সুযোগ এনে দেয়। অর্থের প্রাচুর্যের জন্য মানুষের মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা অপরকে হেয় জ্ঞান করার প্রবণতা এবং নৈতিক অধঃপতন বৃদ্ধি পায়। এই চারিত্রিক দোষত্রুটি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য নিজের অর্জিত সম্পদের কিছু অংশ অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করা অপরিহার্য। জাকাত প্রদানের ফলে সামাজিক বৈষম্যবোধ হ্রাস পেয়ে পারস্পরিক ঐক্য স্থাপিত হয়। এই পারস্পরিক ঐক্যবোধই পরবর্তীতে উন্নত নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করে। সমাজ একমাত্র অর্থনৈতিক উপকরণাদির মাধ্যমে অভাবীদের প্রয়োজন মিটাতে পারে। এই পদ্ধতি যথার্থ অনুসৃত হলে সমাজকে ভিক্ষার অভিশাপ হতে মুক্ত করা সম্ভব। সমাজের গোষ্ঠীবিশেষের হাতে জাতীয় সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে জাকাত ব্যবস্থা তাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড জাকাত। সম্পদের সুষম বণ্টনের ওপর গুরুত্বারোপ ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কারও হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকা নয়, মানুষের কল্যাণে তার ব্যবহার সমাজের চাকা সচল ও গতিশীল থাকার স্বার্থে জাকাতের বিধান। ইসলামে জাকাত ব্যবস্থা মোনাফার ওপর আরোপিত কোনো পদ্ধতি নয় বরং মূল পুঁজির ওপর এর দাবি। এর উৎস ও দার্শনিক তাৎপর্য হলো, এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে সম্পদ গুটিকয়েক লোকের মধ্যে আবর্তিত না হয়। বস্তুত এটাই প্রকৃত কল্যাণ অর্থনীতির আদর্শিক রূপ। জাকাত প্রদান মূলত দুটি কর্মসূচিরই নির্দেশ করে। (এক) সম্পদের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ হিসাবান্তে প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং (দুই) সেই অর্থ কাকে এবং কী উদ্দেশ্যে দেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত। জাকাত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে বিত্তবানের পক্ষ হতে দায়িত্ব পালন শুরু হয় এবং তা প্রকৃত প্রাপ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত উদ্দেশ্যে প্রদানের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব পালন শেষ হয়।

জাকাত প্রদানে কোনো প্রকার অহংকার বা দম্ভের প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নয়। আবার তা এমনভাবে প্রদান করা উচিত যাতে প্রাপক প্রকৃতই আর্থিক সচ্ছল কিংবা স্বনির্ভর হতে পারে। জাকাত গ্রহণ কারও কাছে যেন অব্যাহত পরনির্ভরশীলতা ও অসহায়ত্বের অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জাকাত বিতরণ উপলক্ষে অসহায় আর্তমানবতার প্রচণ্ড ভিড় জমে। সেই ভিড়ের চাপে মানুষের মৃত্যু হয়, যা এক করুণ ও অনভিপ্রেত অবস্থারই নির্দেশ করে। যৎসামান্য সাহায্য প্রাপ্তিতে প্রাপকের অতি সাময়িক সংস্থান হয়। তার সার্বিক উন্নয়নে এর কোনো অবদান নেই।

লেখক : সাবেক সচিব, এনবিআরের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বর্তমানে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান